Hintergrund des Heterodynprinzips und Anwendungen

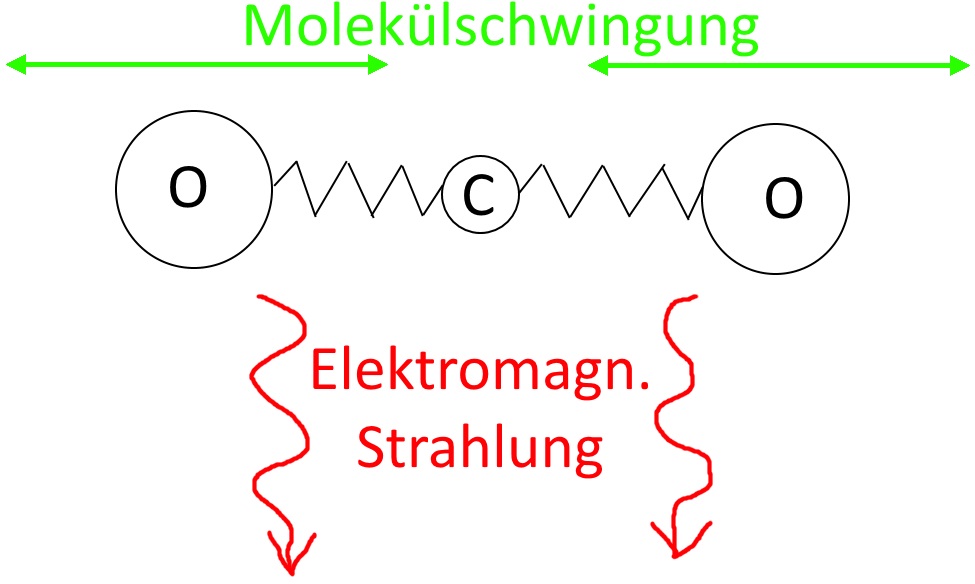

Ein Zweig aktueller astrophysikalischer Forschung ist die Untersuchung der Bedingungen und Auswirkung von Sternentstehung z.B. in Molekülwolken. In solchen sehr kalten Wolken emittieren schwingende und rotierende Moleküle elektromagnetische Strahlung, die charakteristische Linienspektren aufweist und somit eine Art "Fingerabdruck der Moleküle" darstellt. Durch den Vergleich der gemessenen Spektren aus dem All mit Vergleichsspektren aus dem Labor kann so auf die in der Wolke enthaltenen Moleküle geschlossen werden. Die wichtigste Aufgabe der Wissenschaftler:innen besteht also darin, die auf der Erde empfangene elektromagnetische Strahlung zu verarbeiten, bzw. zu interpretieren.

Warum spielt dabei aber eine einfache Überlagerungstechnik, für die schon 1918 Patente angemeldet wurden, noch heute eine ausschlaggebende Rolle?

Der einfache Grund dafür ist, dass sich die mit Hilfe unserer Teleskope empfangenen hochfrequenten Signale nicht rauscharm verstärken lassen. Ohne Verstärkung ist aber eine Weiterverarbeitung unmöglich. Mit Hilfe des Heterodynempfängers können wir aus dem hochfrequenten Nutzsignal ein niederfrequentes Signal erzeugen, welches durch übliche Techniken weiterverarbeitet werden kann.

Die Anwendungen des Heterodynprinzips reichen neben der Astrophysik von der Funk- und Telekommunikationstechnik über die Hochfrequenz-Messtechnik bis zum GPS. Eine der bekanntesten Anwendungen ist der Radio-Überlagerungsempfänger, mit dem das übertragene Hochfrequenz-Radiosignal in eine niedrigere hörbare Frequenz umgesetzt wird. Ebenfalls in vielen Haushalten eingesetzt ist der LNB-Empfänger an der Satellitenschüssel. Hierbei wird das TV-Satellitensignal von ca. 11 GHz direkt beim Empfang in ein niederfrequenteres Signal von ca. 1 GHz umgewandelt. So wird eine verlustarme Übertragung des Signals über normale Koaxialkabel wie das herkömmliche SAT-Kabel statt über Hohlleiter ermöglicht. Hiermit ist der direkte Bezug zum Satellitenschüsselversuch gegeben.

Funktionsweise des Heterodynprinzips

Das Ziel des Heterodynprinzips ist die Verschiebung des hochfrequenten (HF) Ursprungssignals, wie es zum Beispiel direkt aus dem Weltall gemessen wird, um einen festen Frequenzbetrag.

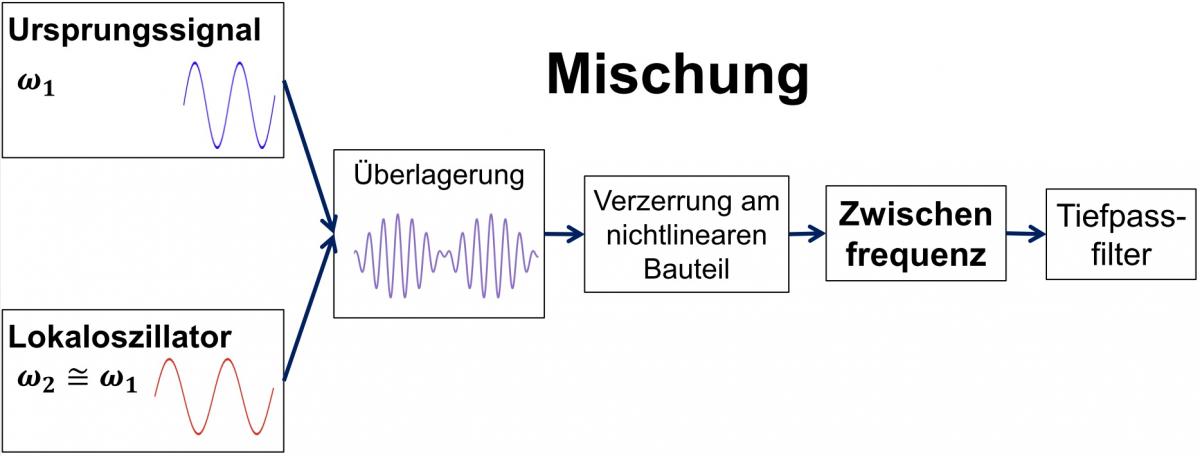

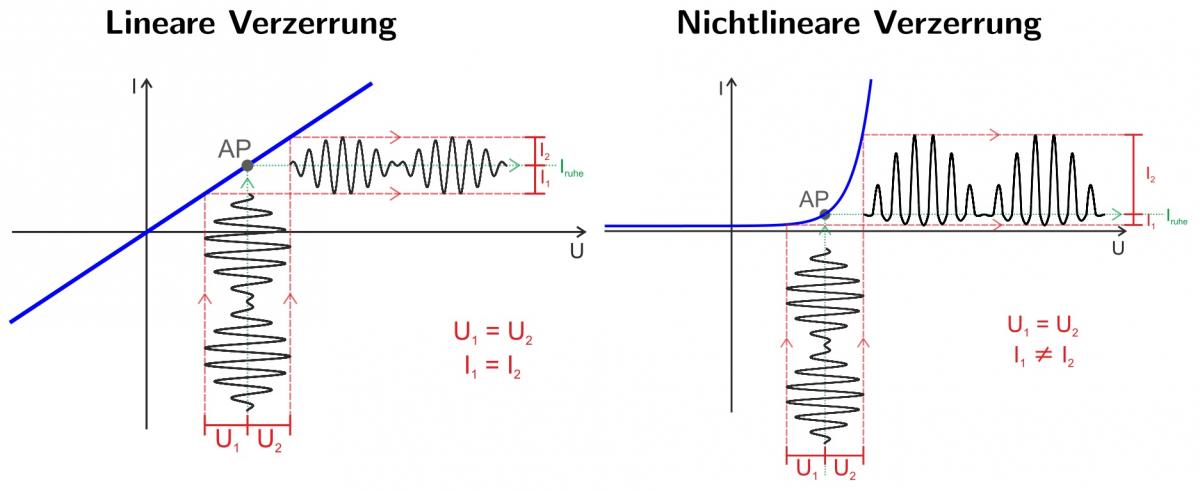

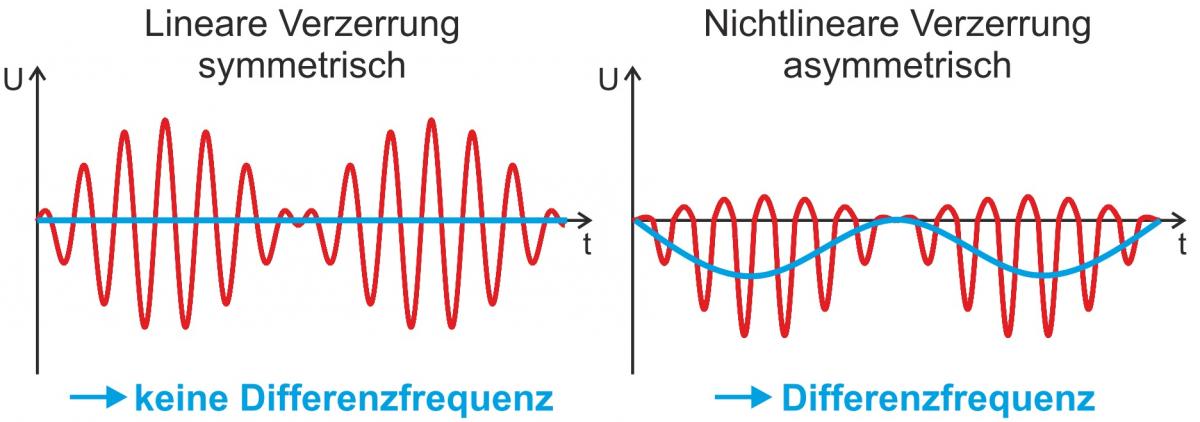

Dazu wird das Signal wie im Schaubild gezeigt mit dem Signal eines Lokaloszillators (LO) mit fester Frequenz überlagert. Die LO-Frequenz liegt dabei nahe an der gemessenen HF des Ursprungssignals. Die Superposition der ähnlichen Frequenzen führt zu einer Schwebung. Dieses Schwebungssignal wird an einem Bauteil mit einer nichtlinearen Kennlinie verzerrt. Im Gegensatz zu einer Verzerrung an einem linearen Bauteil ist die nichtlineare Verzerrung asymmetrisch.

Bei der nichtlinearen, asymmetrischen Verzerrung entstehen neue Frequenzen. Neben einer Summenfrequenz und höheren Harmonischen findet sich im Spektrum auch die Differenzfrequenz, also die Differenz zwischen Ursprungssignal und Lokaloszillator, die in der Empfangstechnik auch Zwischenfrequenz (ZF) genannt wird.

Mit Hilfe von Tiefpassfiltern kann die Zwischenfrequenz isoliert werden. Die zur Auswertung wichtigen Informationen (Amplitude, Phaseninformation) bleiben erhalten, so dass die Zwischenfrequenz zur weiteren Verarbeitung genutzt werden kann!

Der Versuch

Das Heterodynprinzip als Schlüsseltechnologie der astrophysikalischen Messtechnik und vielen weiteren technischen Anwendungen (Satelliten-TV) bietet die Möglichkeit sich mit moderner Messtechnik mit Bezug zur Astrophysik zu beschäftigen, ohne dabei über das physikalische Basiswissen hinaus zu gehen. Dabei lernen Schüler:innen etwas über

- die allgemeinen Grundlagen zur Zerlegung von Signalen und Frequenzspektren,

- Kennlinien von elektronischen Bauteilen,

- die Schwebung,

- lineare und nichtlineare Überlagerung,

- den Sinn und die Anwendung des Heterodynprinzips.

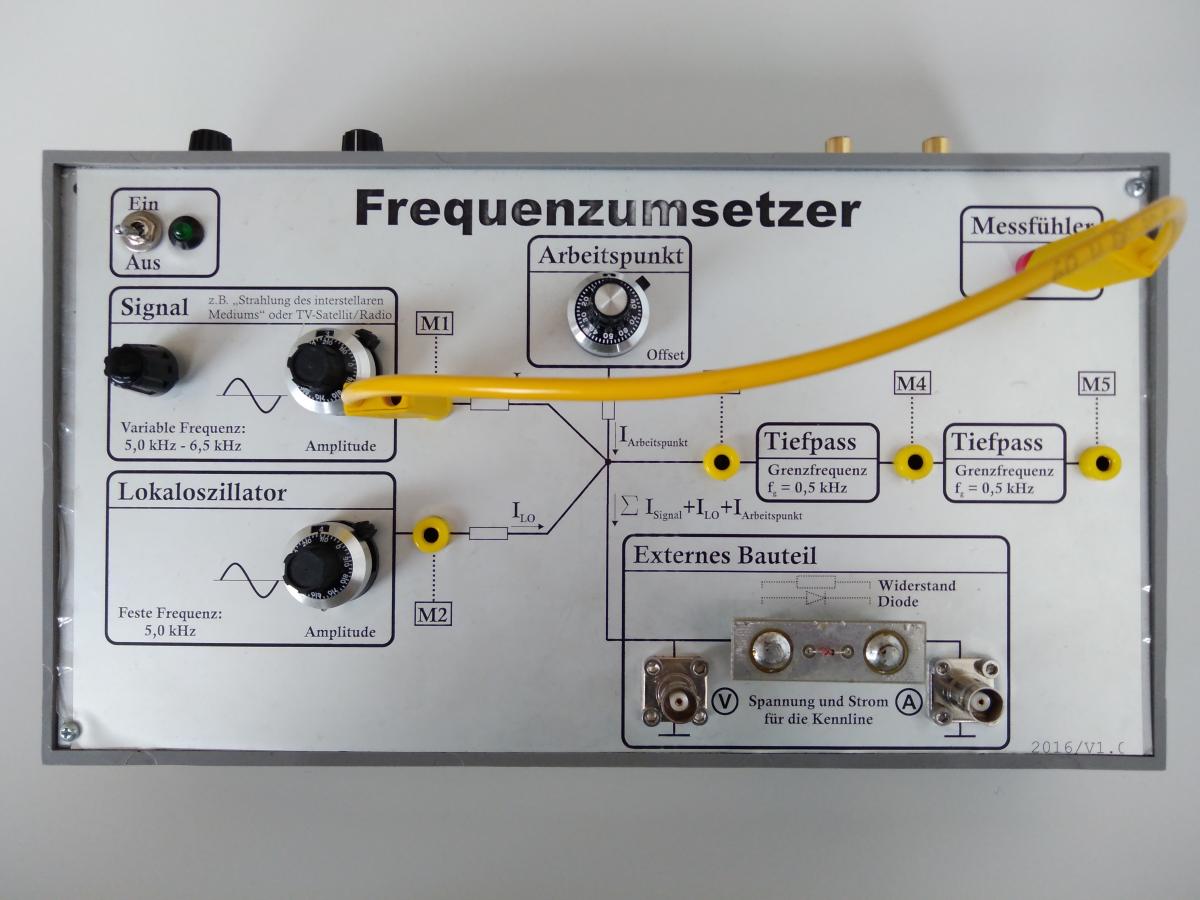

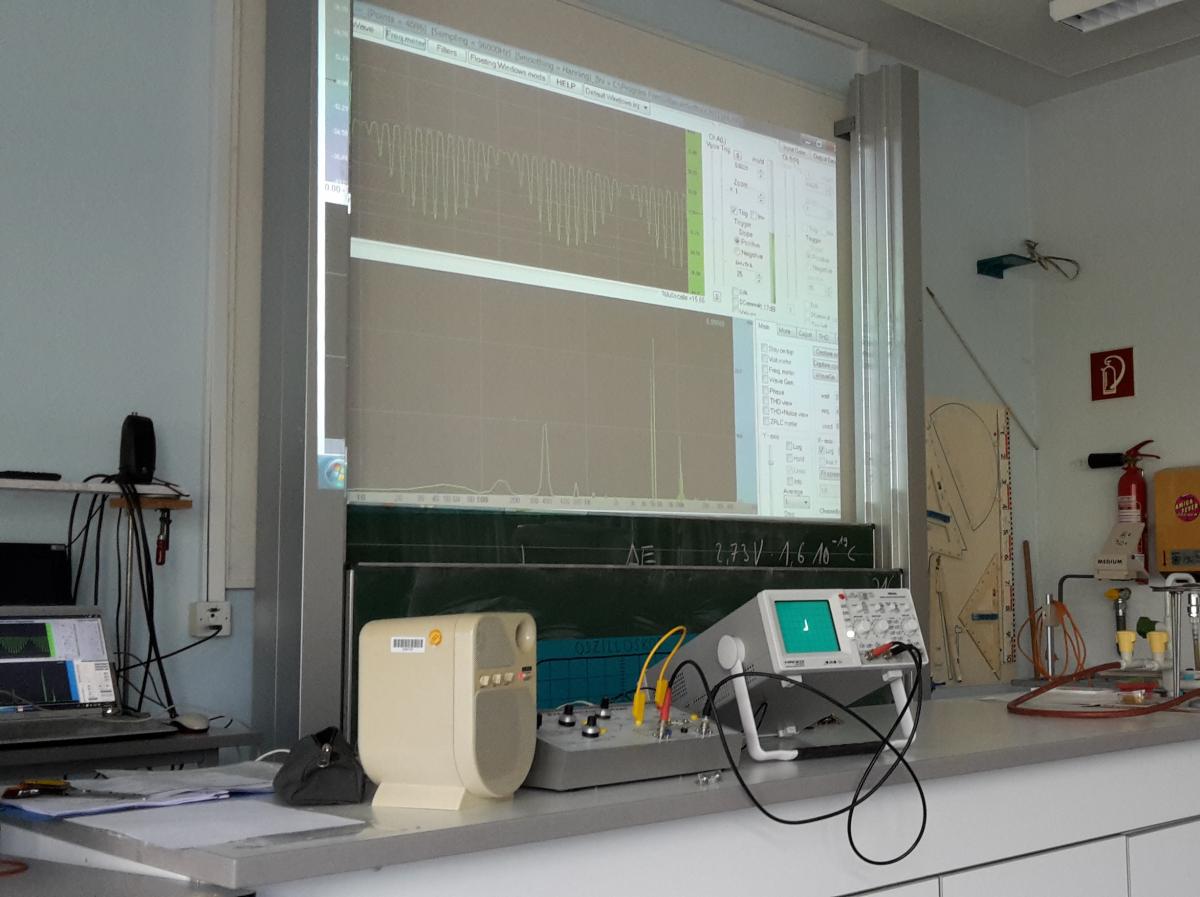

Dazu wurde ein Modellversuch entwickelt, an dem Schüler:innen das Heterodynprinzip im akustischen Frequenzbereich an dem oben gezeigten „Frequenzumsetzer“ kennenlernen können. Der Versuchsaufbau bietet den Schüler:innen die Möglichkeit, das Signal an verschiedenen Punkten in der Schaltung abzugreifen, um so alle Teilschritte des Heterodynprinzips zu untersuchen und zu verstehen. Die abgegriffenen Signale können dann entweder über Lautsprecher akustisch, oder über eine PC-Schnittstelle im Zeit-, oder Frequenzbereich wahrnehmbar bzw. sichtbar gemacht werden. Als Bauteil, an dem das Signal verzerrt wird, kann ein Widerstand als lineares und eine Diode als nichtlineares Bauteil eingesetzt werden. Die jeweilige Kennlinie sowie der aktuelle Arbeitspunkt können mit Hilfe eines Oszilloskops darstellt werden.

Fazit

Schüler:innen lernen Grundlagen der astrophysikalischen Messtechnik mit Bezug zu breitgefächerten weiteren technischen Anwendungen kennen. Das Modul zum Heterodynprinzip umfasst eine Einführungs- und Abschlusspräsentation, eine Anleitung für den/die durchführenden Personen sowie auf den Versuch abgestimmte Arbeitsblätter zum geführten Experimentieren in Kleingruppen. Es steht weiterhin ein umfangreiches Theorieskript für Schüler:innen zur Verfügung. Der Versuch richtet sich an fortgeschrittene Oberstufenschüler:innen, die ein entsprechendes Vorwissen oder großes Interesse in den Bereichen Schwingungen und Wellen (Sinus-Funktionen, Interferenz, Frequenzspektren, Fourier-Transformation) und der Elektrizitätslehre (Strom-Spannungs-Kennlinien, Ohm‘sches Gesetz, Widerstände, Dioden) mitbringen. Der Versuch zum Heterodynprinzip wurde in einer Unterrichtsreihe über ca. 6 Schulstunden erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen außerschulischer Veranstaltungen hat sich die Projektarbeit in kleinen Gruppen als besonders gelungen herausgestellt, während der die Schüler:innen über längere Zeiträume (ca. 6 Zeitstunden) intensiv mit dem Versuchsaufbau arbeiten können.